古民家の再生と修復技術の普及、そして地域の建築文化の発展を目指して

VOL.64

阿部和建築文化研究所

地元に根差し長年にわたり建築事業を行なってきた(株)阿部和工務店。その社会貢献活動の一つとして古民家の再生や修復・建築文化の研究などを行っているのが「阿部和建築文化研究所」だ。初代所長である建築史家で長岡造形大学名誉教授・宮澤智士博士の指導と主幹研究員安井妙子さんの設計監理のもと、施工した高断熱高気密修復古民家は15棟を数えている。日本建築史を専門とする工学博士である中尾七重現所長と設立当初から主導的な活動をしている安井妙子主幹研究員、そして貴重な古民家の施工状況の写真を撮り続けてきた渡邊菊男顧問(一級建築士・元取締役)に阿部和建築文化研究所の活動の中身やその社会的意義についてお話を伺った。

中尾七重所長プロフィール

日本建築史学研究者。山形大学理学部客員研究員、武蔵大学人文学部非常勤講師。1957年大阪府生、大阪大学人間科学部、社会学士。千葉大学大学院自然科学研究科居住空間学専攻、博士(工学)。(株)日本SPセンターコピーライター、財団法人日本民家集落博物館学芸員、岩手県立大学短期大学部非常勤講師、武蔵大学総合研究所研究員、文化学園大学非常勤講師を経て現在に至る。函館市史編さん調査員、青森県史編さん調査員、国立歴史民俗博物館共同研究員、大分県日出町日出藩御茶屋襟江亭保存調査委員を務める。

<受賞歴>

一般社団法人日本建築学会東北支部 2023年度『第44回東北建築賞-業績賞-』 「古建築を対象にした放射性炭素年代調査法の開発と応用」を受賞

一般社団法人日本建築学会東北支部 2023年度『第44回東北建築賞-業績賞-』賞状

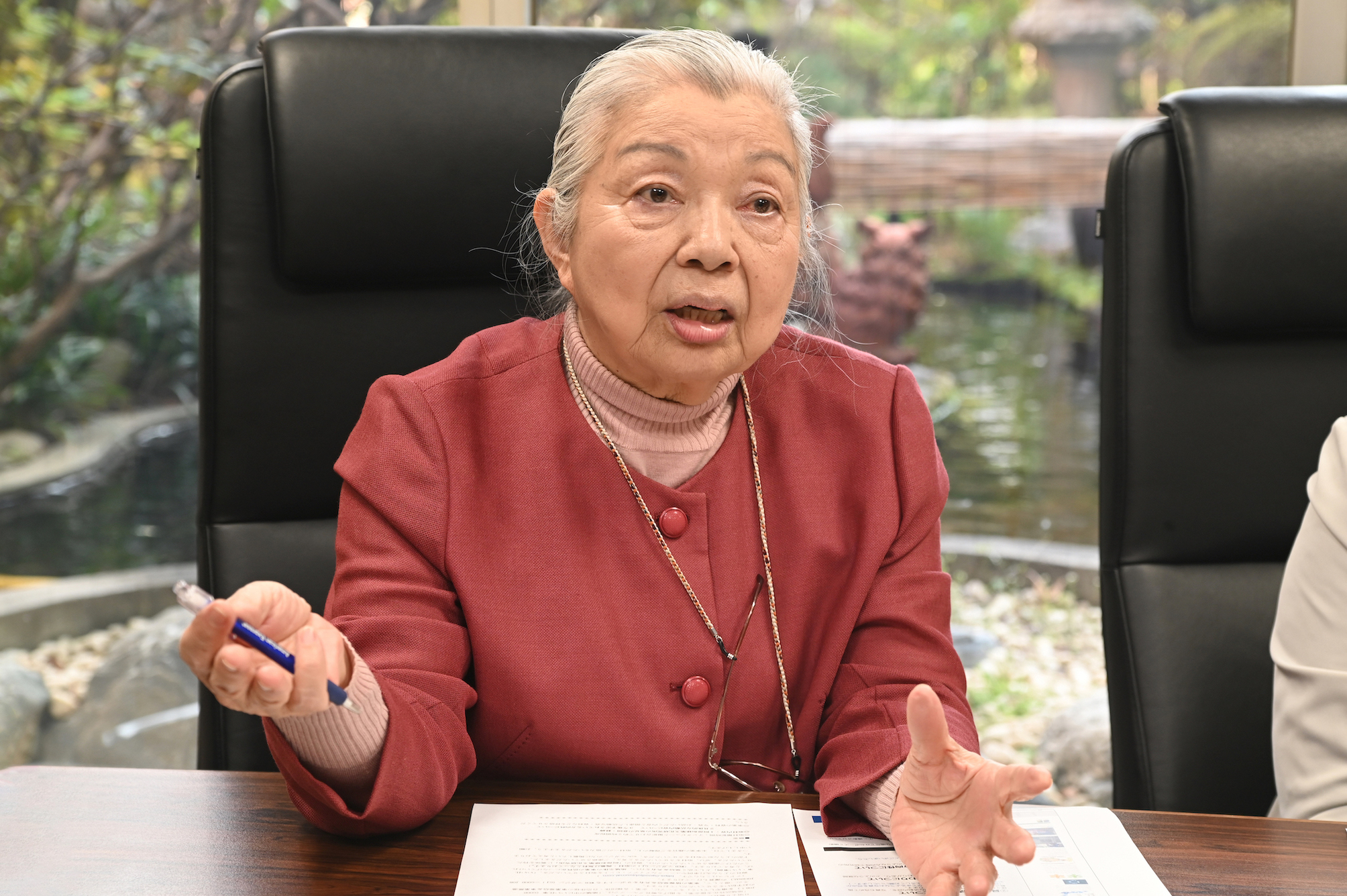

安井妙子主幹研究員プロフィール

安井妙子あとりえ主宰。建築家。1948年宮城県生・宮城工業高等専門学校建築学科卒業。一級建築士。(有)安井設計工房、宮城学院女子大学非常勤講師、岩手県立大学短期大学部非常勤講師を経て現在に至る。宮城県収用委員、大規模小売店舗立地専門委員会、仙台市環境影響評価審査会委員等をそれぞれ10年間務める。三十余年に亘り、「寒い」という欠点を取り除いただけで多くの古民家が復権するという信念のもと、徹底した断熱気密補強に取り組み、冬も寒くなく過ごせる家にして次世代に残す仕事をしている。

<受賞歴>

2002年 ㈳日本建築学会東北支部主催 第二十二回東北建築賞「業績賞」

2007年「千葉家住宅(国登録文化財)」(明治25年建築)に対し㈳日本建築家協会東北支部主催 第1回JIA東北住宅大賞2006「優秀賞」

2007年「合掌造り迎賓館 好々庵」(江戸末期建築)に対し㈳建築設備綜合協会主催 第5回環境・設備デザイン賞、建築・設備統合デザイン部門「優秀賞」および「BE賞」

2011年「羽生の家」(明治7年(1874)建築)に対し㈶住宅・建築 省エネルギー機構主催 第4回サステナブル住宅賞改修部門「国土交通大臣賞」

2012年「羽生の家」に対し 埼玉県主催 第3回埼玉県環境建築住宅賞「最優秀賞」

㈳日本建築学会東北支部主催 第二十二回東北建築賞「業績賞」賞状

「古民家を次世代に残す」をテーマに発足

一地元工務店の取り組みとしてはとてもユニークなものである「阿部和建築文化研究所」の発足の経緯はどのようなものだったのだろうか。安井主幹研究員は発足当時を振り返りこう語る。

「私の古民家修復の原点は、登録有形文化財鎌田家住宅主屋の設計監理です。それが建築専門誌に取り上げられ、1992年からの宮城県指定文化財今野家住宅の解体、1996年からの復元工事につながりました。今野家の復元工事に先立ち、工学博士宮澤智士長岡造形大学教授(当時)に巡り逢い、文化庁文化財保護部建造物課の課長をなさっておられたことを知り、発注者宮城県の了承を得て監修をお願いしました。今野家の竣工後、新潟県十日町市にて宮澤先生がもらい受けた古民家の移築復元工事の設計監理に携わり、1999年(平成11)に第4回環境・省エネルギー住宅賞『㈶住宅・建築 省エネルギー機構理事長賞』を受賞しました。それがご縁で2001年に『古民家復権』を共著で出版することになったのです。続いて2004年におこなった気仙沼の小野寺家の修復工事の監修もして頂き、『古民家を次世代に残していくには、工事の詳細を記録として出版し、広く知らしめるべきである。それには研究所を設立せよ』とのご教示というか命令を受けました。竣工後すぐに第1巻目となる小野寺家の報告書に取り掛かるとともに、小野寺家の施工にあたり万全の態勢で臨んでくれた(株)阿部和工務店に研究所設立の打診をしたところ、二つ返事で了承のうえ、報告書の出版も実現してくれました。それが今日まで20年余も続いていることをありがたいと思っています」。

阿部和建築文化研究所の設立は2005年。宮澤先生が初代所長に就任され、それから20年の継続的な活動を誇る。現在の主な活動内容はシンポジウムや見学会などの企画運営、まちづくり活動、修理工事報告書出版、研究論文発表、古民家再生コンサルティング、古建築の放射性炭素14C年代調査などだ。

「阿部和建築文化研究所のミッションは3つです。ひとつには、民家に高断熱高気密、構造等の補強を施し、建造物そのものとして残すこと。ふたつ目は古民家の修理を熟知した建築技術者、職人を育て、技術を残すこと。そして、修理工事報告書を出版して、資料として残すこと。この3つの目的を掲げて活動を続けてきました」。

古民家の修復作業を行うだけでなく、その技法も含め記録として伝え残してきた20年。建築業にとっても、建築文化にとっても、とても重要なミッションを果たしてきた。

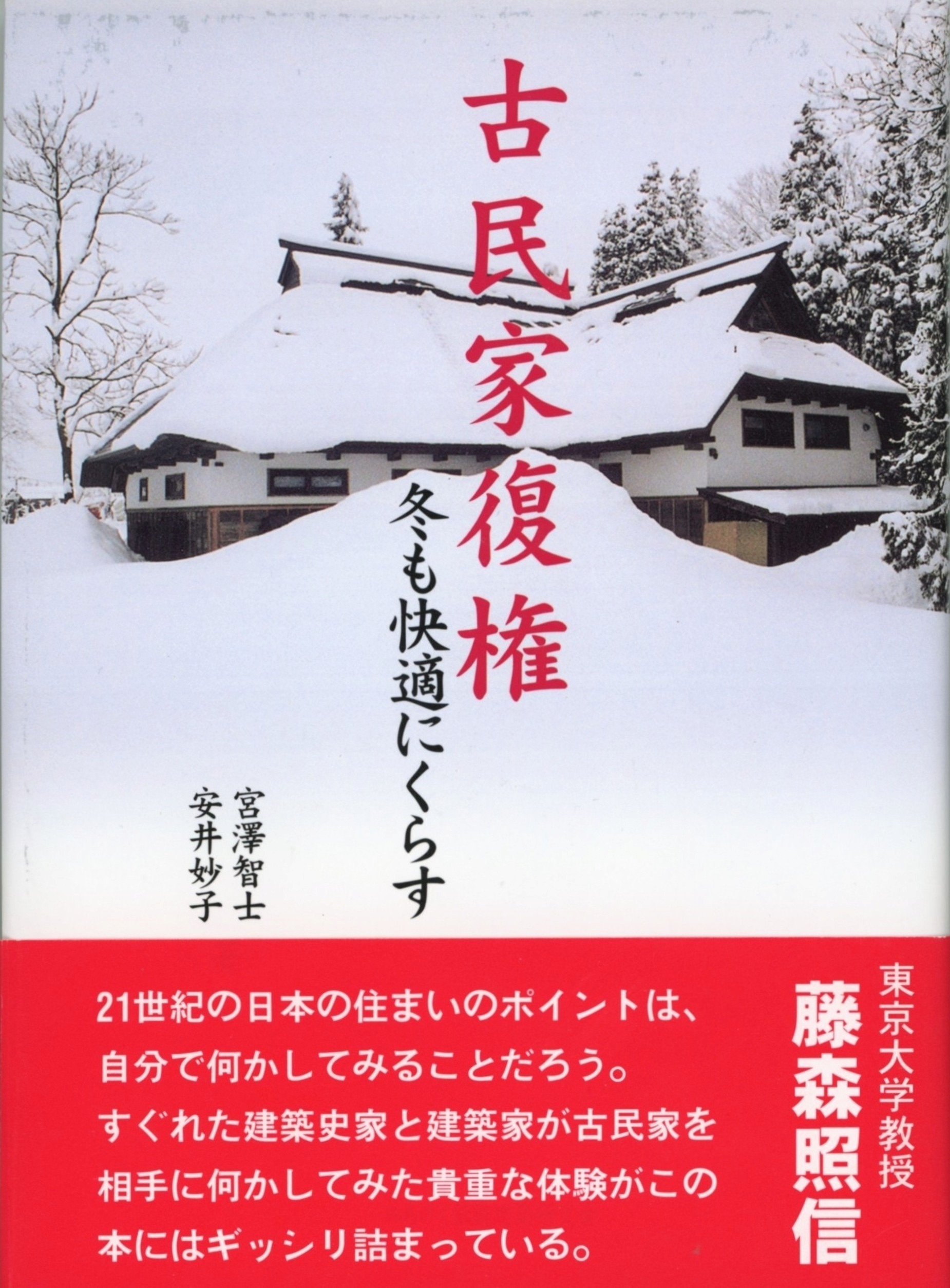

宮澤智士初代所長と安井主幹研究員が2001年に共著で出版した『古民家復権』。

その後の阿部和建築文化研究所の出版物発行の基盤となる記念すべき本だ

三十余年に亘り、「寒い」という欠点を取り除いただけで多くの古民家が復権するという信念のもと、徹底した断熱機密補強に取り組んでいる安井主幹研究員。冬も寒くなく過ごせる家にして次世代に残す仕事をしている。

2020年に阿部和建築文化研究所の二代目所長に就任した中尾所長は話す。

「大役を引き受け、身の引き締まる思いでした。重要文化財となっている古民家は、復元されても寒くて住むことができないなど、所有者にとって負担になっているケースがあります。宮澤先生と安井先生、そして阿部和工務店の協力関係が、高品質な断熱・気密工事を実現する重要なファクターになっていると感じます」。

そしてその成果は、2010年度第4回IBECサステナブル住宅賞修復部門国土交通大臣賞受賞「羽生の家」等に結実している。

工学博士中尾所長。宮城県内各地の古民家の年代調査を実施するなど精力的に活動している。

宮城県建築士会女性部会・阿部和建築文化研究所 共催のオンライン講座『語ろう学ぼう木の建築講座』 では講師として、 建築士の安井妙子氏と共に古建築について講演を行い、 毎回好評を得ている。

「研究所の出版物は当初1冊限りと思っていましたが、現在まで続いて驚きます。阿部和工務店の意気込みを感じます」と安井主幹研究員が話すように、研究所の歩みを伝える歴代の修理工事報告は16冊目まで発行されていて、その圧倒的なボリュームとクオリティに驚かされる。宮澤智士先生がほぼすべての編集に関わっており、タイトルや内容については先生が考案したものという。

20年間、安井主幹研究員とともに一級建築士として民家の高気密・高断熱改修に携わり、報告書の写真も担当してきた阿部和工務店の渡邊菊男顧問は話す。「修復によってまさに古民家が息を取り戻すということを体感してきました。しっかり次世代に古民家の修復の素晴らしさと価値を伝えていきたいと思っています」。

阿部和建築文化研究所の修理工事報告書

民家改修工事の施工と修理工事報告書の写真も担当した渡邊菊男(株)阿部和工務店顧問。

伝統と革新の融合:古民家の魅力を活かした高断熱・高気密リフォーム

「今では高断熱高気密での修復を絶対の基準として修復を行なっていますが、設計を始めたころはまだまだ一般的なものではなかったですね。40年も前の話なのですが、従来の設計で行なった施主さんから『寒い』というクレームがあったのです。このままではまずいということで、新しい高断熱高気密の施工法を取り入れたいと思いました。まだその頃は本州に高断熱高気密の設計手法を学べるところがなく、先進地の北海道に学びにいくしかなかったです」と安井主幹研究員は当初を振り返る。

その後、縁あって東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻だった吉野博教授の「住まいと環境 東北フォーラム」に設立時から参加し、理事を務めながら勉強してきたという。日本の住宅の室内環境研究の第一人者である吉野教授に科学的実証をしてもらいながら断熱・気密工事の設計・監理を行なってきた。

安井主幹研究員の仕事を目の当たりにした中尾所長は「安井先生が古民家に魔法をかけたんです。適切な高断熱高気密工事で、古くて寒くて汚い民家を暖かくて美しい住まいに変えたのです」と話す。「阿部和建築文化研究所の歴史は、300年の歴史を持つ民家でも断熱・気密工事により快適に住めることを実証してきた歴史でもあるのです」。

以下に、阿部和工務店で施工した古民家の修復事例を紹介する。

●登録文化財 小野寺家住宅主屋の修復事例

『小野寺家100年の年輪-宮城県気仙沼市小野寺家主屋修復工事報告 2004年』

2005年11月 著者:宮澤智士・安井妙子・佐々木日奈子 写真:魚住一夫・渡邊菊男

宮城県気仙沼市下八瀬に所在する農家小野寺家。建築後100年に迫る寒い古民家を何とかしたいと考え、 大規模な高断熱高気密補強を伴う修復を行うこととなった。 従来から文化財建造物で一般的に実施している修理の他に、古民家の欠陥ともいえる寒い家を暖かい家に改良することを大きな目的とした。

「古民家のシンボルでもある大空間の再生を提案しました。①長寿命住宅として、その歴史的文化的な品格ある大住空間を復権する②現代の技術を用いて快適な住空間を作る。この二つの事項を基本方針とし修復を進めました」と話す安井主幹研究員。

後世の改造で小さな部屋に仕切ってあったロバタを、明治時代の建築当時そのままの大住空間に復元。建物全体にわたって高断熱高気密、計画換気の施工をして建物の性能を高め、同時に各柱の足元を角材で挟んで連結して柱脚の固定度を増す構造補強を行なった。

「古民家の伝統的な空間を復権し、そこに現代の技術を用い、耐震補強をして快適で安心安全な住空間を作りました。今後の日常的な維持管理・修理によって、さらに100年、200年と寿命を延ばすことができます」。

小野寺家主屋竣工時外観

小野寺家住宅のロバタ

●仙台市宮城野区原町の登録有形文化財鳥山米穀店の修復事例

『仙台原町の鳥山米穀店修復記録-見えないものとの対話』2009年8月

著者:宮澤智士・安井妙子・樫崎聡志 写真:渡邊菊男

旧仙台城下の東の宿場町だった原町にある1836年創業の鳥山米穀店で現在の建物は1874年に建築されている。2008年に断熱改修を行い、明治のお店の雰囲気が感じられる外観となっている。特に2階の格子窓は痕跡に従って忠実に復元されている。

「建築当初のお座敷の天井は取り外さずに工事をしました。ですからこの天井裏には断熱材は一切入っていません。断熱は天井裏ではなく、屋根で行っています。壁は外部に断熱材を張り付け、床下も屋内空間に取り込み地盤で断熱しています」と安井主幹研究員は復元の詳細を話す。

暖房はパネルラジエーターの輻射熱で温める方式を採用。エアコンで暖房するのと同じ方式で熱を生み出し、その熱で不凍液をあたためる。約35度に設定した不凍液が床下に配管したパイプを通って家の中にあるパネルに流れる方式となっている。修復前は室内の温度が外気温にあわせて上下していたが、修復後は外気温度にほとんど影響されず、パネルラジエーターによる連続暖房で室温は20℃前後とほぼ一定の状態を保つ。

「暖房している室内の5cmの高さのところと1.1mの高さのところの温度を測ってみると、改修前は温度差が6℃になることもある状態でしたが、修復したら1℃以下になりました。そして修復前と後のエネルギーを比べると年間2次エネルギー消費量は、暖房面積が5倍にもなっているのにも拘らず修復後は36%も下がっていて、施主様からもとても感謝されています」。

鳥山米穀店茶の間

住む古民家・暮らす古民家の復興へ

いま、全国の過疎地域で、古民家を修復して移住を促進していくという取り組みが始まっているという。ただ、寒い地域での古民家の暮らしに不安に感じて、都会からの移住に二の足を踏むというケースも多くあるのも現実だ。

「日本の文化財として登録されている古民家は単なる観光の対象となっていて、ヨーロッパのように住む家として活用されていないことが多いです。この状況を打破するためにも、古民家の高断熱高気密修復を確立していくことはとても有意義なことだと感じています」と話す中尾所長。

「さらに実績を重ねて、もっともっと知られるようになりたいと思います。現場の仕事が継続していくことにより、建築技術者や職人を育てる良質な経験を提供できると考えます。また、古民家の修復には新しい基準や評価方法の確立が必要になりますが、法律を作る人たちの理解や意識を高めるためにも、古民家復元の実績を積み上げることは有効だと考えます」と安井主幹研究員はその社会的な重要性を訴える。

現在、阿部和建築文化研究所では本の出版だけでなくネットなどで活動範囲を広げる取り組みを始めている。また、「語ろう学ぼう木の建築講座」を4年間実施し、Zoomを活用して全国の建築士会(特に女性部会)とつながり、情報交換や現場見学を行うなどの活動も精力的に実施している。

今回の取材を通して、修復の仕事が継続することにより、建築技術者や職人諸氏が育つ良質な循環環境が生まれていくことは、建築業界にとっても、地域の住環境の維持にとってもとても有意義な取り組みであると感じた。快適に安全に安心して暮らせるような古民家の再生は、少子高齢化により過疎化が進行する地域にとって、新たな活力を生み出すひとつの道筋になるのかもしれない。

阿部和建築文化研究所

宮城県仙台市青葉区上杉1丁目17番18号銅谷ビル

HP:https://abekazu.co.jp/architectural/