「あるべき未来」を話し合い共創する「未来の健康をつくり出すためのプラットフォーム」づくりへ

VOL.66

東北大学産学連携機構イノベーション戦略推進センター 未来社会健康デザイン拠点

超高齢化、大規模災害、パンデミックなど、様々な危機や課題が発生する中で、この状況に適応し得るレジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を備えた、安心安全で活力ある成熟社会を実現していく必要がある。東北大学ではこのレジリエント社会を目指し、医工連携を主軸とした領域横断型の産学連携研究開発拠点で、様々な保健医療イノベーションの創出を進めている。その動向を東北大学産学連携機構イノベーション戦略推進センターの未来社会健康デザイン拠点長である永富良一教授にお聞きした。

レジリエント社会構築イノベーションセンターに生まれた「未来社会健康デザイン拠点(DFHI)」

センターオブイノベーション(COI)というプログラムというものをご存知だろうか。

文部科学省所管の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が主導してきたプログラムで、10年後の目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を最長で9年度支援するというもの。2013年から2021年まで基礎研究段階から実用化を目指した産学連携の研究開発を支援してきた。

「東北大学のレジリエント社会構築イノベーションセンターに設置された産学連携プロジェクトCOI拠点の最大の特徴は、従来のように大学の既存の研究成果をもとに企業が社会実装に向け共同研究を進めるのではなく、『こんな未来になるといいね』からはじめて、いろいろな立場から考えてこうなるべき未来「あるべき未来」を繰り返し話あって考えていくという点にありました。そのために今何をしたらよいのかを決めてそれを実行していくバックキャスティング型のプロジェクトでした」と話す永富教授。

このCOI東北拠点で取り組んできたものに「日常人間ドック」というものがある。日常生活が人間ドックのようになるというとても面白い取り組みだ。「今は情報理工学的な技術の進化で手軽で性能の良いセンサーがたくさん出てきています。これらの最新のセンサーを使えば、わざわざ病院に行かなくとも日常的にさりげなく身体をセンシングができるわけです。暮らしの中で健康づくりを行うという発想です」と話す。

この取り組みは、2021年10月に「2021年度グッドデザイン賞」を、さらに2023年1月には「第5回オープンイノベーション大賞選考委員会特別賞」も受賞するなど、多くの実績を残した。

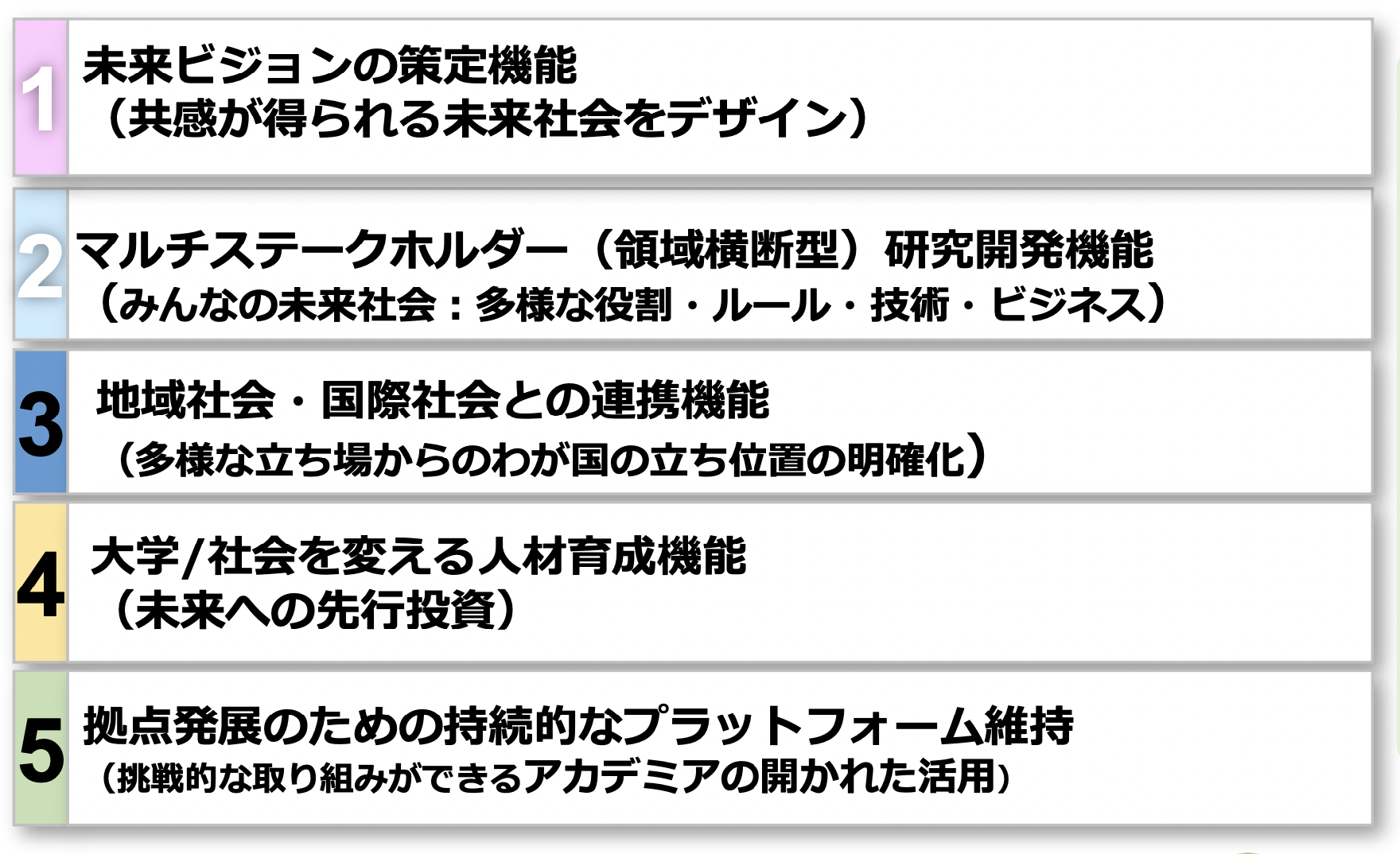

「領域横断的な共創プラットフォームをCOI支援終了後も継続させ、新しい大学の形、University as a Service (UaaS)を組織として立ち上げることになりました。それが「未来社会健康デザイン拠点=DFHI」というプラットフォームです。」

DFHIは、「Designing Future Health Initiative」の略。つまり、「未来の健康をつくり出すためのプラットフォーム」というわけだ。

「人の身体も、人と人をつなぐ人間関係も、その集積である社会も、様々なバランスの上に『あるべき状態 (On Trackな状態)』を保っています。このあるべき状態に戻す「恒常性」の上に未来の幸福はあるという理念を持って研究を進めています。」

DFHIは多様なメンバーの話し合いによって「人と社会の幸福な未来」を思い描く。そしてバックキャスティング的にその未来をつくるために必要な「研究から社会実装までのプロセス」を実践している。On Trackの明るい未来をつくるためにDFHIというプラットフォームがあり、その上に様々なプロジェクトが展開していく。

DFHIというプラットフォームで育つ様々な事業

様々なプロジェクトが動いているDFHIというプラットフォーム。その中でも一番大きなプロジェクトは競争的資金活用プロジェクトが COI-NEXT「Vision to Connect(VC)」プロジェクトだ。

「VCプロジェクトは、眼科の中澤徹教授がリーダーとなり多くの企業メンバーとともに「見える」というキーワードから未来を構築していくプロジェクトです。この「見える」には眼が見えるという意味だけでなく、個々の身体の状態や未来が見える、相手の言葉や心が見える、社会が見えるといった重層的な意味が込められています。眼、身体、人間関係、社会というものをOn Trackな良好状態にして未来をつくっていくという意味ですね。」

未来が見える。未来をつくっていく。

このCOI-NEXTプロジェクトでは、バックキャストによるイノベーションに資する研究開発とグローバル課題(地域共創分野では地域課題)の解決、自立的・持続的な拠点形成のために必要な産学官連携マネジメントシステムの構築を同時並行で推進している。大学をハブとした複数企業の連携体制であるBUB(Business-University-Business)の形成や、さらなる共同研究や共創研究所の設置なども進めている。

企業からの案件を検証する「Proof of Concept(概念実証)」

通常の産学連携における共同研究は研究者が持っているシーズが先にある。「これは使えるのではないか」という企業からの申し出に対して答えていくのがスタンダードだという。

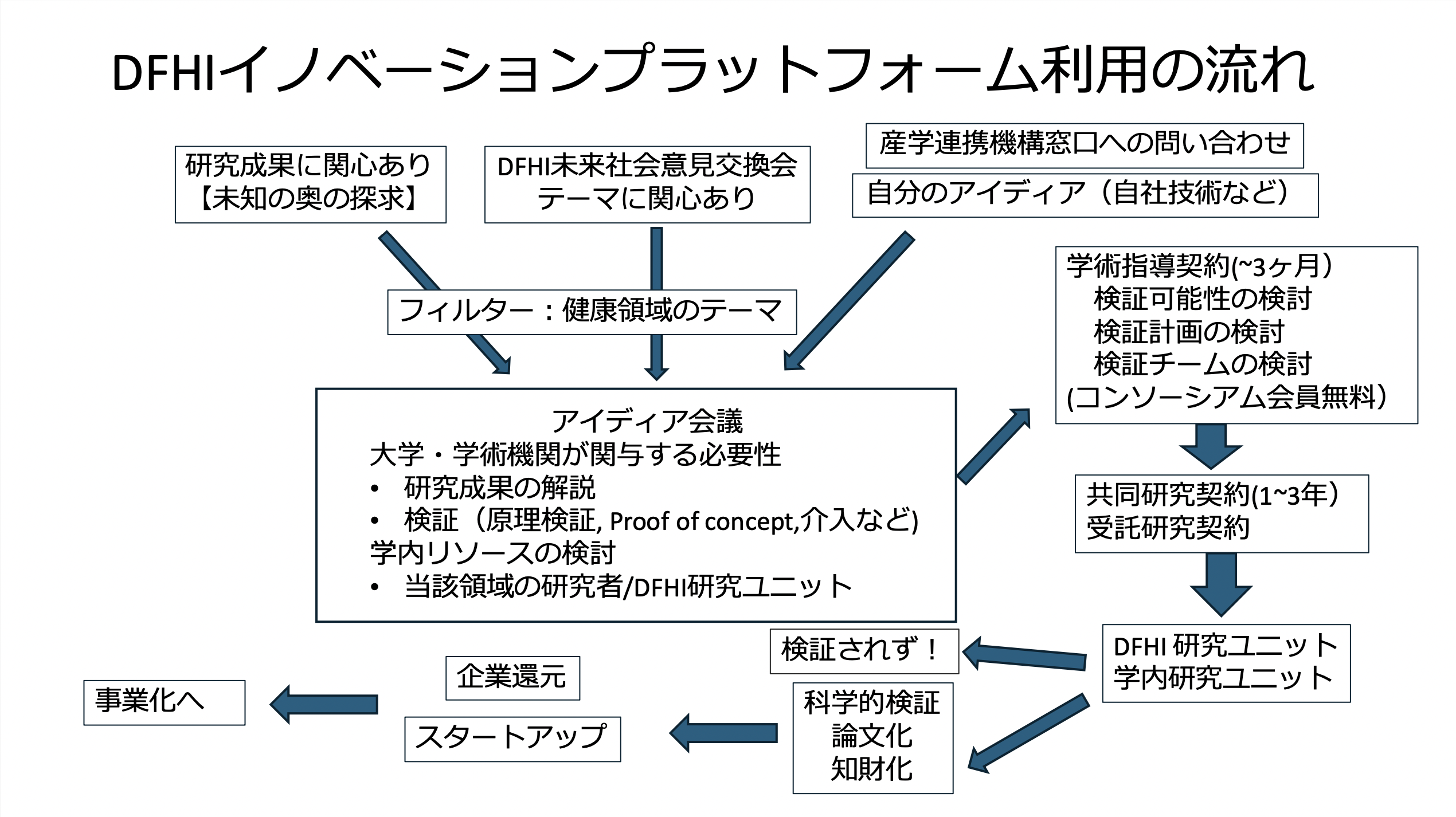

しかし、DFHIでは発想を変えて、企業からの「こういうことを検証してほしい」というリクエストに応える取り組みを進めている。

「まず企業の方から、健康関連のトピックが出てきます。これに対して事業化の可能性を計り、科学的検証の必要性があるか、DFHIで対応可能かという判断でフィルタリングされます。それが通れば、学術指導契約が交わされ、共同研究契約へと進む。DFHI研究ユニットにより研究が行われ、論文化がされ、最後に企業に還元され、事業化が達成されるというわけです。」と話す永富教授。

元々は企業の提案で始まったもので、企業様が離れてしまったあとでも研究としておもしろいということで続いているものもあるという。

以下にその具体例を紹介する。

*******************************

<概念実証事例1>

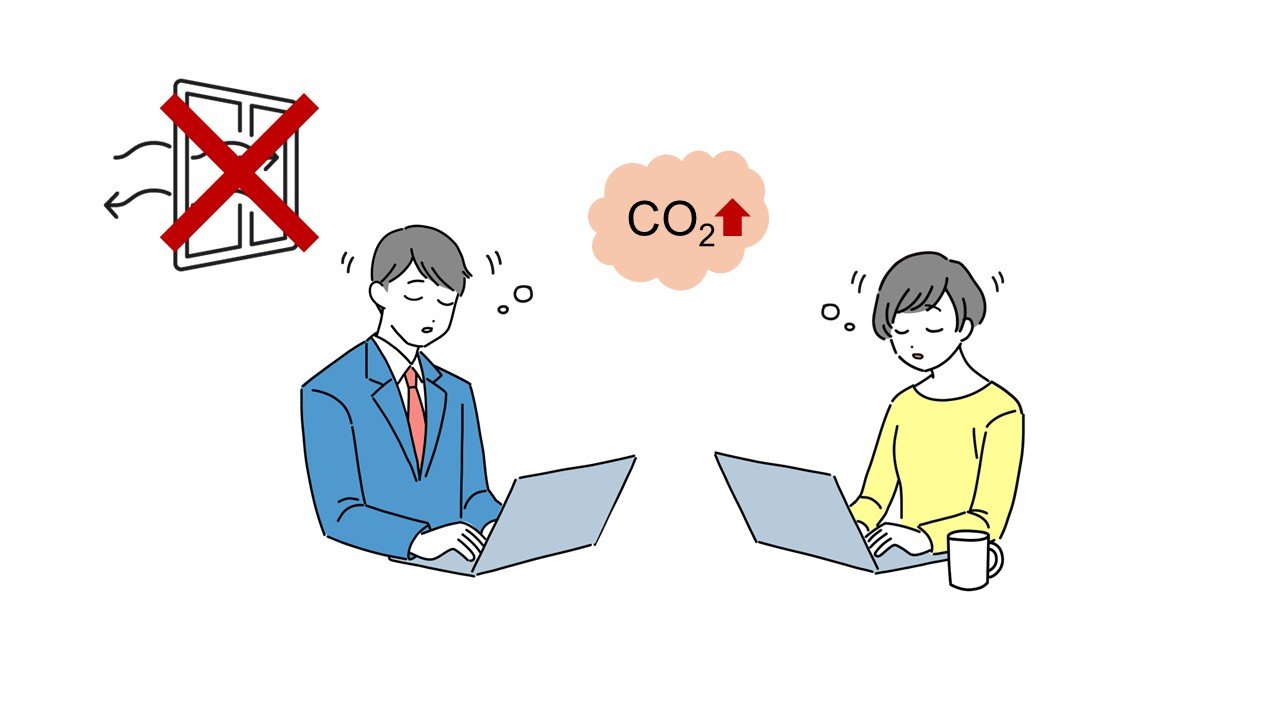

環境中の二酸化炭素は確かに眠気を誘発する

誰でもが経験があることだと思うが、換気が悪く混み合った屋内や車内では、しばしば眠気に襲われることがある。なぜか? これには「人が集まるところでは二酸化炭素濃度が高まりやすいので眠くなる」という仮説がある。しかし。これまで科学的に妥当な証拠は報告されていなかった。その原因は、従来の報告では、主観的な評価方法によって日中の眠気が測定されていたこと、客観的な指標と考えられていた脳波の変化が、眠気に関係なく二酸化炭素の影響を受けてしまっていたことなどが考えられる。

そこで・・・

東北大学大学院医工学研究科の稲田仁特任准教授(現:国立精神・神経医療研究センター研究員)と永富教授の研究チームは、睡眠障害の検査に臨床的に使用されている「睡眠潜時反復検査」を測定に使用。その結果、日中に2時間毎に4回行われる、各30分の検査中に5,000 ppmという比較的高い二酸化炭素濃度にさらされると、日中の眠気が顕著に強くなることが示された。

本研究の結果は、日中の眠気に対する二酸化炭素の効果について最終的な結論となるものであり、各法令における二酸化炭素濃度基準についての科学的に妥当な根拠を提供するものとなった。

本研究成果は、2024年8月19日に国際科学誌Environmental Researchに掲載された。

<概念実証事例2>

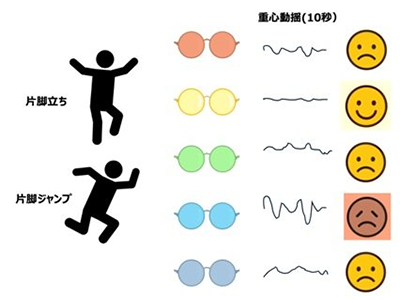

カラーレンズメガネの色の選択が姿勢制御に影響することを確認 ―姿勢制御に影響を及ぼす色は人によって異なるー

スポーツやリハビリテーションにとってバランス能力は非常に重要。ウェアの色や環境色がスポーツの成績に関連するということが昔から指摘されてきた。サングラスの色も影響すると考えられてきたが、レンズの色が運動パフォーマンスに与える影響についての科学的根拠は不足していた。

そこで・・・

研究グループに東北大学医学系研究科運動学分野大学院生 張文玉、Negyesi, Janos国立ハンガリースポーツ科学大学助教(研究開始当時:大学院医工学研究科)らが加わり、共同研究企業の三井化学ファイン株式会社・エスエイビジョン株式会社・株式会社Inocchiから市販されている透明レンズを含む26色のカラーレンズ(フィジカルサポートカラーPSCR)を使用し、バランス能力を評価した。

バランス能力は、開眼片脚立ち、およびジャンプ着地する際の重心調節能力について、人が地面に加える力(床反力)を計測する床反力計を用いて精密に計測。各色のレンズで6回のテストを行ったところ、色によってバランス能力に対する効果が異なることが判明した。自閉症児では、カラーレンズの色が読字速度に影響を与えることが知られていたが、健常者でバランス制御にカラーレンズが影響を与えることが、初めて明らかになった。

*******************************

まさに、新しいイノベーションプラットフォームの仕組みの構築。核にあるのはProof of Concept(概念実証)という発想だ。「身近な現象ではエビデンスがないものも多い。今後も概念実証のニーズは増えていくのではないでしょうか」と永富教授はこの概念実証の可能性を語る。

幸福な健康社会を創造する。

この理念のために日々研究をすすめるDFHI。医療健康データ流通基盤と COI 東北拠点アセットを活用した領域横断型の研究機能により、ビジョン主導でエンゲージメントを重視した保健医療イノベーションの創出を行っていきたいと永富教授のチェレンジは続いている。

東北大学産学連携機構イノベーション戦略推進センター 未来社会健康デザイン拠点

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1

レジリエント社会構築イノベーションセンター 206

国立大学法人東北大学 産学連携機構

イノベーション戦略推進センター 事務支援室

HP:http://promo-innov.tohoku.ac.jp/dfhi/