東北大学が誇る新世代スーパーコンピュータ「MASAMUNE-弐」が切り拓く次世代社会

VOL.68

東北大学 金属材料研究所 計算材料学センター

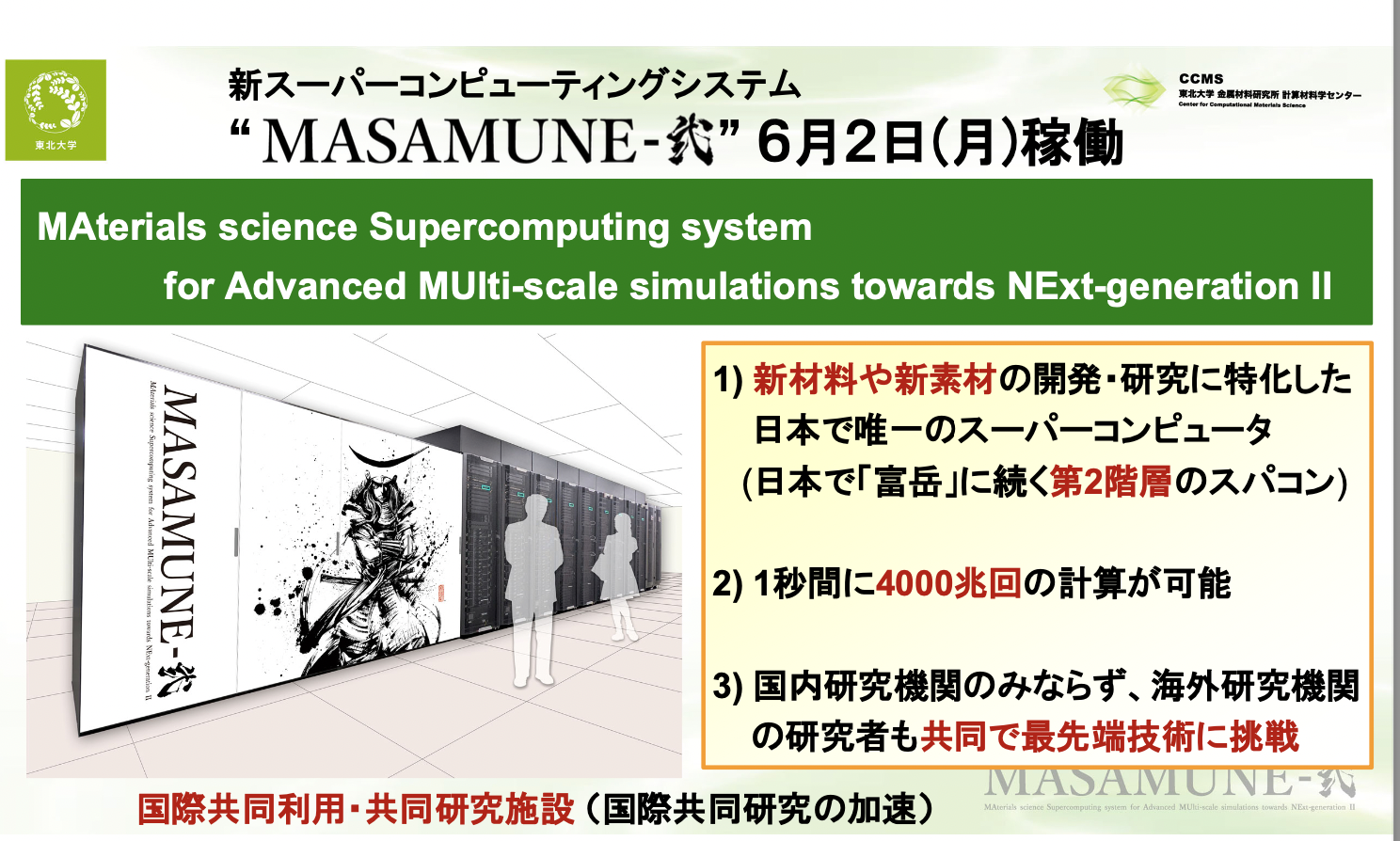

東北大学は2025年5月29日、金属材料研究所で新スーパーコンピューティングシステムを報道陣に公開。6月2日、新材料や新素材の開発・研究に特化した日本唯一のスパコン「MASAMUNE-弐」が稼働した。今後、海外研究者との共同研究をさらに加速させるプラットフォームになると期待されている。金属材料研究所 計算材料学センター久保百司センター長に「MASAMUNE-弐」から広がる可能性をお聞きした。

世界に誇る「日本の材料研究」の最先端の研究成果を仙台の地から

大規模で複雑なシミュレーションを超高速に実行することが可能なコンピュータ・スーパーコンピューティングシステム。新しい材料の構造設計、局地的な災害予測、ガンや感染症を治療する医薬品の開発など、未来に向けて新しい領域を切り拓く最先端の研究を推し進める上で、不可欠な基盤となっている。

このスーパーコンピュータに新しい顔が誕生した。金属材料研究所 計算材料学センターが「MASAMUNE-IMR(2018年稼働)」の後継機として新たに稼働させた「MASAMUNE-弐」だ。

この名称には「17世紀に仙台藩初代藩主伊達政宗公が仙台から世界を目指したように、現代の研究者たちも仙台から世界最先端の材料研究成果を発信していこう」という強い意志が表現されている。

スーパーコンピュータの筐体パネルには、墨絵師の御歌頭氏によるダイナミックな絵が描かれている。前システム「MASAMUNE-IMR」では仙台藩を開き良い国を作ろうと思案する政宗公の姿が描かれていたのに対し、新システム「MASAMUNE-弐」では構築した考えを実行するという強い意志で前を見据える政宗公の姿が表現されているという。

「新たに稼働したこの『MASAMUNE-弐』は新材料や新素材の開発・研究に特化した日本で唯一のスーパーコンピュータです。1秒間に15桁×15桁の計算を4000兆回実行することが可能で、日本のフラッグシップスーパーコンピュータ「富岳」を頂点とするスーパーコンコンピュータの階層構造の中で、第2階層に位置するスーパーコンピュータ群の1つに位置しています」と話す久保センター長。

この「MASAMUNE-弐」は国内研究機関のみならず、海外研究機関の研究者とともに最先端技術開発に挑戦するための国際共同利用・共同研究施設を目指している。まさに、仙台から世界を目指した伊達政宗公の精神を継承しているスーパーコンピューティングシステムだ。

3つのシステムが織りなす革新的アーキテクチャ

「MASAMUNE-弐」のシステム上の最大の特徴は、異なる特性を持つ3つのシステムから構成される革新的なアーキテクチャにあるという久保センター長。「これまでのスーパーコンピュータ利用実績と最新の研究ニーズを詳細に分析した結果、単一システムではなく複数システムの組み合わせによる最適化を図った設計となっています」と話すように、3つのスーパーコンピュータと、4Kテレビ録画63年分以上のデータを保存できるストレージ(記憶媒体)システムで構成している。

誇るべきシステム構成を見てみよう。

第1のシステムは、高速CPUを活用した複雑な計算の高速処理を担当する通常使いのスーパーコンピュータである。このシステムは汎用性が高く、様々な材料研究計算に対応できる柔軟性を持っている。配管などに使用される金属の腐食シミュレーションや、金属材料内部の亀裂進展、相転移現象の解析など、幅広い材料現象の計算が可能となる。

第2のシステムは、大量のメモリを活用した超大規模シミュレーション専用機として設計されている。100億原子という従来では考えられない規模の計算が可能で、航空機用炭素材料の設計などの高度な応用研究に対応している。このシステムでは、原子スケールからマイクロメートルスケールまでの現象を一貫して計算できるため、電子顕微鏡観察結果との直接比較が可能となっている。

第3のシステムは、GPU(Graphics Processing Unit)を活用したAI処理と高速並列計算に特化している。このシステムは特定の計算において従来のCPUシステムの10倍以上の処理速度を実現する一方で、消費電力も約8倍となるため、AI処理や特殊な並列計算が必要な場合にのみ使用される効率的な運用が行われている。

「元素の設計」から 「3次元構造の設計」 へのパラダイムシフトを可能に

「『MASAMUNE-弐』の導入により、材料研究のアプローチが根本的に変革されていく」と「MASAMUNE-弐」による材料研究の可能性に期待する久保センター長。「従来の材料設計では、鉄をニッケルに変える、コバルトに変えるといった元素レベルの置換による性能改善が中心でした。しかし、超大規模計算が可能になったことで、材料の三次元構造そのものを設計できる新しい段階に到達しています。」

高度な構造解析により、例えば自動車部品の摩擦シミュレーションでは、200万原子から構成される複雑なシステムの計算が実現されている。エンジンのピストン部分における摩擦現象を原子レベルから解析することで、燃費向上につながる低摩擦材料の開発が進められている。鉄と鉄が直接接触することを防ぐエンジンオイルの最適な成分設計も、分子レベルのシミュレーションによって可能となっている。

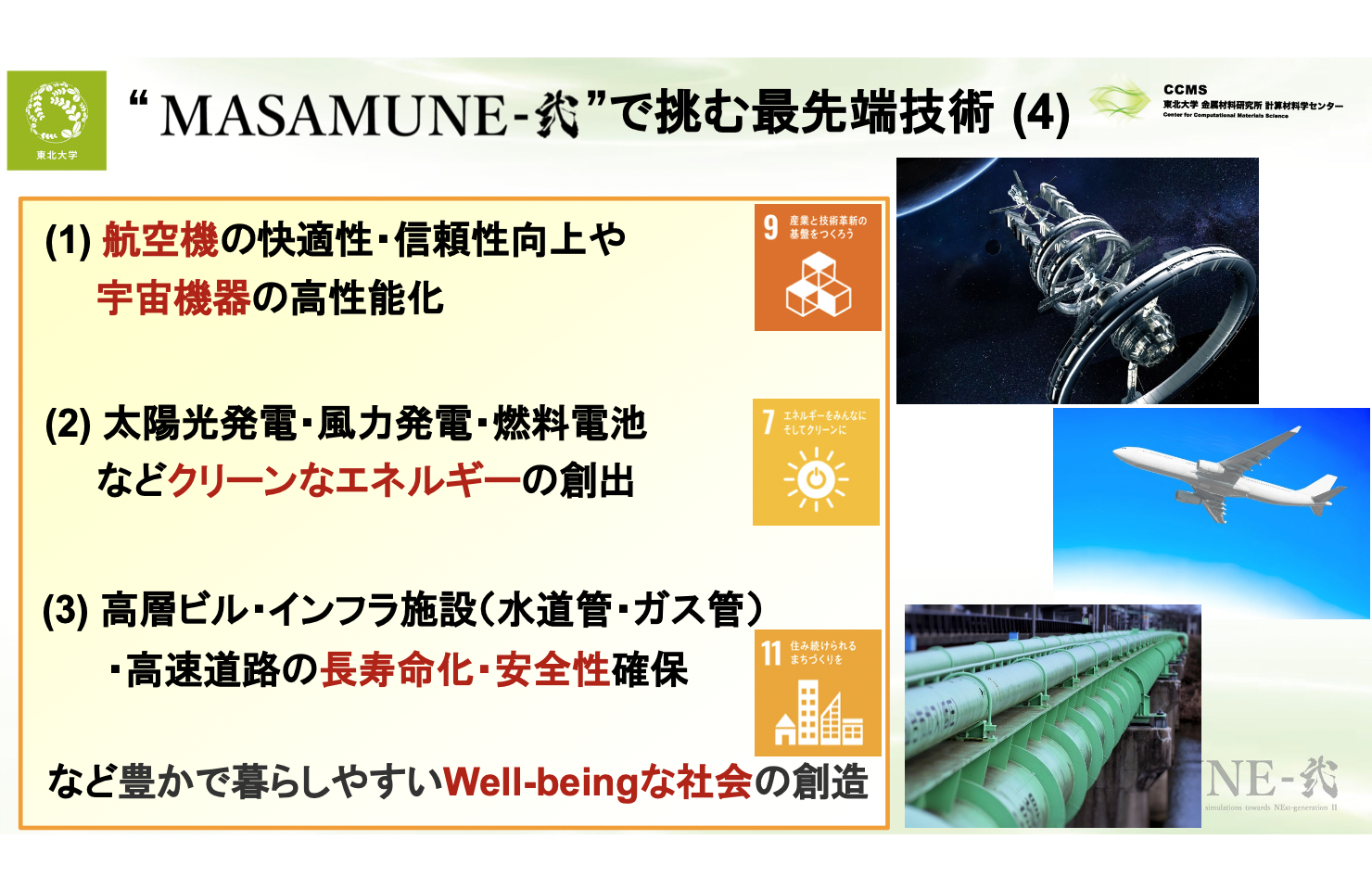

特に注目されるのは、宇宙ステーションや航空機エンジン、医療機械への応用研究である。これらの分野では、極限環境下での材料性能が人命に直結するため、原子レベルからの詳細な理解と設計が不可欠となっている。「MASAMUNE-弐」の超大規模計算能力により、これまで不可能であった複雑な環境条件下での材料挙動予測が可能となる。

エネルギー分野では、燃料電池、リチウムイオン電池、光触媒などへの応用により、クリーンなエネルギーの創出も目指す。燃料電池の研究分野では、300万原子規模のシミュレーションにより、電極の電子顕微鏡観察と同等の詳細な構造解析が行われている。炭素材料に担持された白金触媒の表面で起こる化学反応を、原子レベルから理解することで、触媒の金属種選択だけでなく、炭素材料のミクロ・メソ細孔設計、反応物質の輸送経路設計まで、多層的な材料設計が可能になっている。これらの技術は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて極めて重要な役割を果たすものであり、材料レベルでの革新が技術全体のブレークスルーにつながる可能性を秘めている。

さらに、社会インフラの長寿命化研究では、水道管やガス管などの重要インフラの安全性確保に向けた基礎研究が行われている。構造材料の分野では、高温高圧水環境下での金属材料の破壊メカニズム解明が進んでいる。水道管やガス管などの社会インフラ材料の長寿命化に向けて、なぜ特定の条件下で材料が破壊されるのか、逆にどのような条件であれば破壊を防げるのかを、原子レベルのシミュレーションによって明らかにしている。社会インフラの長寿命化研究では、水道管やガス管などの重要インフラの安全性確保に向けた基礎研究が行われている。高温高圧水環境下での材料劣化メカニズムの解明は、インフラの予防保全技術の発展に直結し、安全で持続可能な社会の構築に貢献している。

久保センター長は「『MASAMUNE-弐』の研究活動は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に直接的に貢献するものとなっています」と「MASAMUNE-弐」が切り拓く最先端の研究の可能性を強調する。「航空機の快適性・信頼性向上、エンジンの高性能化による燃費改善、太陽光発電・風力発電・燃料電池などクリーンエネルギーの創出、高層ビル・インフラ施設・高速道路の長寿命化と安全性確保など、現代社会が直面する重要課題の解決に取り組んでいます。」

国際共同研究による材料研究拠点化戦略

「MASAMUNE-弐」は国際共同利用・共同研究施設として戦略的な国際展開を行っている。現在、約250名の研究者が80件程度の研究課題でこのシステムを利用しており、その中には海外研究機関の研究者も含まれている。

海外研究者がこのシステムを利用するためには、日本の研究者との共同研究が必要となる仕組みが構築されている。この制約は一見不便に思えるが、実際には日本を材料研究の国際拠点として確立するための戦略的な設計である。海外の優秀な研究者が日本のスーパーコンピュータを使用するために日本の研究者と協力することで、自然と日本が材料研究の中心地として認識されるメカニズムが働いている。

この取り組みの成果は、既に国際的な学術雑誌の表紙を飾る研究成果として現れていると久保センター長は話す。「アメリカやイギリスの権威ある学術誌に掲載されたシミュレーション結果は、仙台から世界への情報発信が確実に実現されていることを示しています。これらの成果は、単なる計算結果の発表にとどまらず、日本の材料研究の国際的プレゼンス向上に大きく貢献しています。」

また、文部科学省のスーパーコンピュータ富岳プロジェクトとの連携も重要な要素となっている。117名という大規模な研究チームを率いるプロジェクトを通じて、国内外の材料研究ネットワークの強化と国際競争力の向上が図られている。

次世代技術への対応と将来展望

「MASAMUNE-弐」の設計において注目すべきは、現在の技術トレンドだけでなく、将来の技術発展を見据えた戦略的な構成となっていることである。AI処理に特化したGPUシステムの導入は、「AI for サイエンス」という新しい研究パラダイムへの対応を示している。

量子コンピューティングとの関係についても明確な方針が示されている。量子コンピューティングは特定の計算問題、特に、計算時間が2のN乗に比例するような指数関数的に計算時間が増える問題に対して高速化が期待されており、材料研究で扱う計算問題の多くは計算時間がNの2乗から4乗程度に比例して計算時間が増える問題であるため、現時点では量子コンピューティングの導入は見送られている。この判断は、技術的な流行に惑わされることなく、実際の研究ニーズに基づいた合理的な選択を示している。

「『MASAMUNE-弐』はわが国にとって次世代技術を切り拓く基盤システムになると期待されています。『MASAMUNE-弐』を活用した国家プロジェクトとの連携も進めています」と久保センター長が話すように、2030年頃に神戸で稼働予定の次期フラッグシップマシン「ポスト富岳」への対応も重要な課題として位置づけられていて、現在精力的にプロジェクトの推進を行なっている。いま「MASAMUNE-弐」での研究経験を通じて、ポスト富岳用のソフトウェア開発や、次世代スーパーコンピュータを駆使できる人材育成が進められている。

「『MASAMUNE-弐』の稼働開始は、単なる新しい計算機の導入を超えて、材料研究の新時代の幕開けを意味しています」と話す久保センター長。仙台から世界に向けて発信される研究成果が、人類社会の持続可能な発展にどのような貢献をもたらすか、その成果に大きな期待が寄せられている。

東北大学 金属材料研究所 計算材料学センター

宮城県仙台市青葉区片平2-1-1

HP:https://www.sc.imr.tohoku.ac.jp/